簡易専用水道検査・小規模貯水槽水道検査

■簡易専用水道検査

「水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理についての検査」(国土交通大臣及び環境大臣登録)

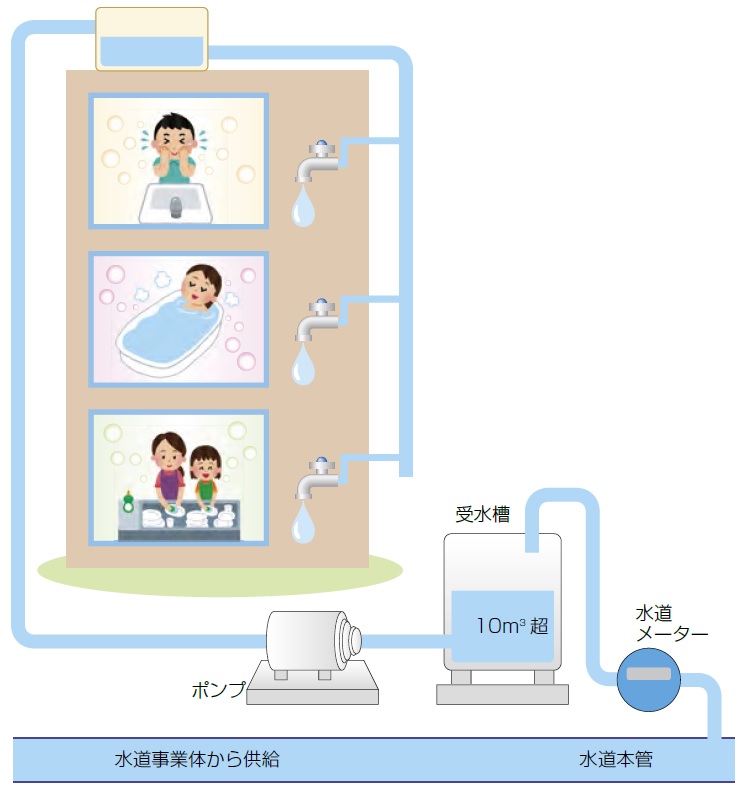

水道法により、ビル、マンション、学校、病院などに設けられている給水施設で受水槽の有効容量の合計が10m3を超える施設は、一年に一回以上定期的に「国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、簡易専用水道の管理についての検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)

当協会は、貯水槽水道における水道法第34条の2第2項の簡易専用水道の管理についての登録検査機関(国土交通大臣及び環境大臣 登録番号 第21号) です。

検査を行う区域は埼玉県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、新潟県(佐渡市及び岩船郡粟島浦村を除く。)、山梨県、長野県及び静岡県(熱海市の初島の区域を除く。)です。

"きれいな水、安心して飲める水に"

●資料

・設置者へのご案内(しおり) 簡易専用水道設置者へのご案内(PDFファイル)

・現場検査「一般の施設」 検査依頼書(PDFファイル)

・書類検査「建築物衛生法 特定建築物の適用を受ける施設」

調査表(PDFファイル) 調査表記入例(PDFファイル)

●検査の内容検査には、「現場検査」と「書類検査(建築物衛生法の特定建築物の適用を受ける施設)」の2つの検査があり、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関が実施します。

|

|---|

●現場検査 1.施設の外観検査

受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査 2.水質検査 給水栓の水について、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無を検査 3.書類の検査 図面、施設点検、給水栓における水質検査、水槽の掃除の記録等の有無を検査 設置者は、検査依頼書に必要事項を記入し、提出してください。 |

●書類検査 (建築物衛生法の特定建築物の適用を受ける施設)昭和62年4月1日から「提出書類検査」を受けることができるようになりました。 ○「提出書類検査」を受ける場合

設置者は、簡易専用水道の管理の状況を「調査表」に記入し、 提出してください。

|

●検査結果について検査終了後、検査結果報告書を交付します。 |

◎お問い合わせ・お申し込み先

電話またはメールフォーム(news@saitama-kankyo.or.jp) にてお問い合わせください。

上水道本部 水道検査課 電話:048-649-5115

■小規模貯水槽水道検査

平成15年4月1日から、受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道についても、一年以内ごとに一回検査を受けるように努めることとされました。

※有効容量10m3を超える施設は、従来どおり一年に一回以上定期的に、必ず検査を受けることとなっています。詳細については「簡易専用水道検査」の項をご覧ください。

| 受水槽の有効容量が10m3以下の小規模貯水槽水道の検査です。 |

|---|

|

1.簡易専用水道管理検査に準じた検査 受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査します。 (2)水質検査 給水栓の水について、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無を検査します。 (3)書類の検査 衛生設備図面・水槽の清掃の記録等の有無を検査します。 |

|

2.給水栓の水質検査 給水栓の水について、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素の有無を検査します。 |

| *「1.簡易専用水道管理検査に準じた検査」もしくは「2.給水栓の水質検査」のいずれかの検査が必要です。各市町村(条例)により検査内容が異なりますので、検査施設のある各市町村役場までお問い合わせください。 |

| 【検査方法と検査結果】 あらかじめ打ち合わせた日時に、当協会の検査員がお伺いして検査を行います。検査終了後に検査済証を貼付し、後日、検査報告書をお送りします。 |

◎お問い合わせ

電話またはメールフォーム news@saitama-kankyo.or.jp にてお問い合わせください。

上水道本部 水道検査課 電話:048-649-5115

●小規模貯水槽水道「Q&A」

Q.小規模貯水槽水道とは、どのようなものですか?

A.市町村や水道企業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に溜めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。

Q.貯水槽水道の衛生管理に対する規制はありますか?

A.受水槽の有効容量が10m3を超えるもの(簡易専用水道)については、水道法による規制となります。10m3以下のもの(小規模貯水槽水道)については、各自治体独自の条例による規制となります。

Q.受水槽の有効容量とは、どういう意味ですか?

A.受水槽において適正に利用可能な容量であり、最高水位と最低水位との間に貯留される量をいいます。ただし、高置(高架)水槽の容量は含みません。

Q.小規模貯水槽水道検査とは、どのようなことを検査しますか?

A.書類の保管状況、施設の状態と簡易の水質検査をあわせた管理状況の検査と、給水栓における5項目の水質検査の2種類がありますが、施設が設置されている各自治体の条例により検査内容が異なります。

Q.管理状況の検査の内容とは、どのようなことを行なうのですか?

A.簡易専用水道と同じ検査内容を行います。

Q.検査機関には、どのようなところがありますか?

A.水道法第34条の登録機関等があります。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。

Q.検査費用は、どなたが負担するのですか?

A.施設の設置者、もしくは所有者です。

Q.管理状況の検査を受けるにあたって設置者が用意するものには、

どのようなものがありますか?

A.次のご準備をお願いします。

1)カギ(水槽の蓋、ポンプ室の入口、高置水槽がある場合は屋上出入口など)

2)図面(水槽の配置、給水する系統がわかるもの)

3)定期点検記録(清掃記録:受水槽、高置水槽等飲用の給水に必要なタンク類の清掃記録)

4)日常点検記録(水槽の周辺や内部を点検した記録及び給水栓の水を検査した記録)

Q.小規模貯水槽水道の検査は毎年やらなければいけないのですか?

A.1年以内ごとに1回行なうこととなっています。

●受水槽(貯水槽)の概要